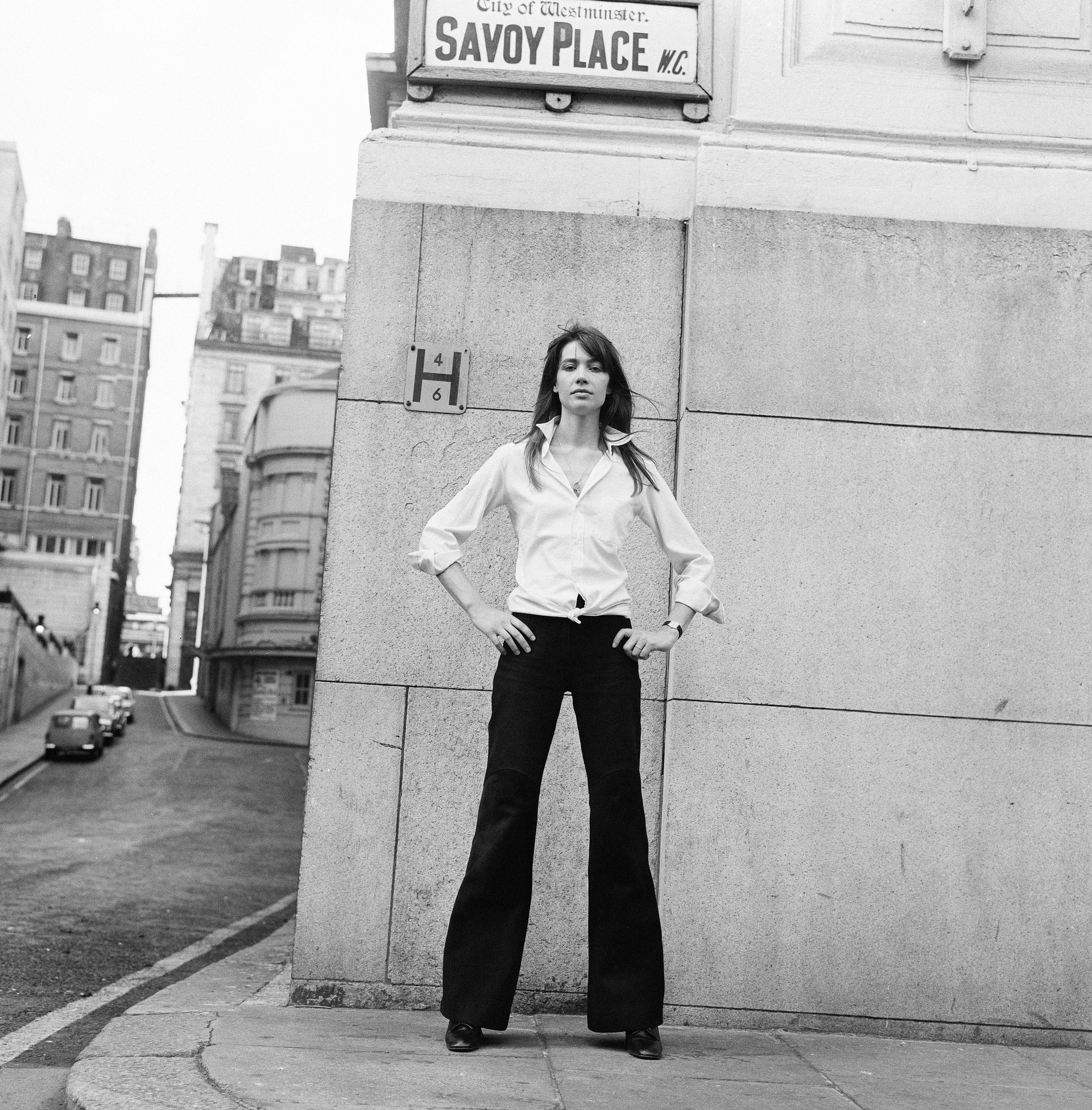

Qui sait vraiment qui est Françoise Hardy au milieu des années 1960 ? La Parisienne est devenue une star pour la jeunesse romantique européenne en quelques chansons gentillettes, mais elle parle peu. Elle répond aux interviews dans un murmure, en expliquant qu’elle doute de tout, que ses chansons ne sont pas grand-chose (lire l’épisode 1, « Françoise Hardy, le temps de l’amour »). Le monde de la musique est offert à sa grande silhouette fine qui va si bien à l’époque de la mini-jupe et des couleurs franches, mais elle rêve d’autre chose. Elle veut écrire des belles chansons où la mélodie attrape l’auditeur comme une tempête que l’on n’a pas vue venir, des airs qui changent la vie portés par des arrangements où l’oreille se perd. Mais tout ce que sa maison de disques, Vogue, envisage pour elle, ce sont des petites chansons vite faites, enregistrées pour pas cher par trois musiciens de studio rincés qui moulinent des tubes déjà validés par les Américains ou les Britanniques, sur lesquels d’autres écrivent des paroles ineptes ou des traductions à la truelle. C’est une bonne partie de l’histoire des yéyés français, quand Claude François chante Si j’avais un marteau en en effaçant l’histoire politique, quand Johnny entonne « les portes du pénitencier » en surjouant un rêve américain de cinéma. Tout ce processus est poussé par des aides financières qui incitent les maisons de disques à produire des artistes en français afin de contrer la déferlante culturelle américaine qui est le prix à payer pour la victoire de 1945, mais on ne dépasse pas l’ersatz insipide dans ces premiers temps de la pop en français.