Le 24 décembre 2015 au soir, les internautes ont reçu un cadeau que beaucoup attendaient : tous les albums des Beatles, enfin disponibles sur l’ensemble des plateformes de streaming musical. Les hérauts de la pop britannique étaient déjà arrivés tard – en 2010, sept ans après le lancement de l’iTunes Store d’Apple – dans le monde du téléchargement légal ; ils se pointent à la fête du streaming alors que tous les invités sont déjà là. À chaque fois, la présence du groupe le plus important de la musique populaire du XXe siècle est le signe que la structure de l’économie de la musique a changé.

Cette fois-ci, le changement est une révolution de fond et rien ne sera plus comme avant, car les disques ne sont plus au centre de la machine. C’est ce que compte expliquer début mars le SNEP, représentant des majors en France, en publiant des chiffres chargés de prophétiser l’avènement du streaming pour tous, avec notamment deux fois plus de streams sur les 200 titres les plus écoutés. L’arrivée des Beatles est le sous-marin jaune chargé de convaincre le très grand public que ça y est, il peut arrêter d’acheter des CD.

Depuis l’invention de la musique enregistrée un jour de 1877, lorsque l’Américain Thomas Edison a gravé des sons sur un cylindre recouvert d’une feuille d’étain, le business du disque a relativement peu changé. Celui qui a l’argent – le producteur – finance l’enregistrement de celui qui a la musique – l’artiste – et se rembourse sur les premières ventes de disques avant de partager les revenus suivants à un taux très variable. Si l’avance n’est jamais remboursée, le producteur perd sa mise.

Le reste tient de la diversité d’un écosystème riche. Des producteurs à succès ont monté des maisons de disques gigantesques et ont peu à peu adopté des pratiques de production de masse, les majors ; d’autres préfèrent un travail plus artisanal, les indépendants. Mais le métier est le même : ce sont les ventes des disques qui financent la production des enregistrements suivants. Les artistes à succès financent donc l’argent placé chez ceux qui n’ont pas trouvé leur public.

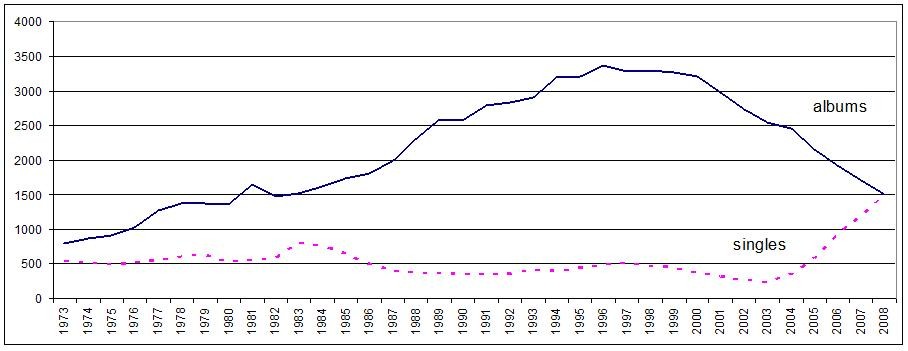

Les années 90, l’époque du CD roi, ont poussé cette mécanique jusqu’à la rupture. Symbole de modernité clinquante au crépuscule d’un siècle épuisé, aussi peu coûteux à fabriquer que facile à transporter, le compact disc a permis d’augmenter les marges des labels, de pousser les auditeurs à racheter des disques qu’ils possédaient déjà en format vinyle ou cassette, puis de leur vendre en masse des compilations, best of ou coffrets à prix copain.

Les auditeurs de ces années 90 ne le savaient pas encore, mais ils vivaient dans un monde condamné où tout le monde achetait les mêmes disques, voyait les mêmes films, regardait les mêmes émissions à la télévision. C’était l’ère de la consommation de masse indifférenciée – ou différenciée à la marge, puisque la multitude de niches créées par les labels indépendants dans les décennies précédentes ont prospéré elles aussi.

À la fin de la décennie, l’arrivée des connexions internet grand public puis la naissance de Napster ont tout dynamité. Comme un trou noir, internet a aspiré toute la culture du monde, rassemblée là par les internautes eux-mêmes, pour la mettre à la disposition de tous. Gratuitement, puisqu’aucune structure commerciale n’était à l’origine de ce mouvement spontané venu remettre en cause un écosystème vieux d’un siècle.

L’industrie ne croyait pas à la distribution électronique de la musique.

Pour la musique, ce sont des années fascinantes où le moindre disque oublié a refait surface, où l’on a redessiné la géographie et la chronologie de la création pour remettre en cause la lecture occidentalo-centrée qui la menait jusque-là.

Pour l’écosystème de la musique, ce sont des années d’incompréhension et de chute libre. Dans son passionnant livre How Music Got Free, bientôt traduit en français, l’Américain Stephen Witt raconte à plusieurs reprises l’incapacité des grands acteurs de la musique à se projeter au-delà de leurs logiques court-termistes.

Witt revient notamment sur une rencontre, pendant l’été 1997, entre Karlheinz Brandenburg, l’ingénieur allemand à la tête de l’équipe qui a inventé le MP3, et la RIAA, la représentante des majors aux États-Unis : Brandenburg est arrivé au rendez-vous avec une technologie améliorée : le MP3 non-copiable. Même si ses récentes expériences avaient montré que cette protection pouvait être désactivée par des experts, il pensait que la majorité des téléchargeurs occasionnels ne s’attaqueraient jamais à cet obstacle. Pendant la rencontre, il fit une démonstration du fichier, puis exhorta [les membres de la] RIAA à adopter cette technologie tous ensemble. Pour lui, la meilleure façon de se protéger du piratage permis par le MP3 était de proposer une alternative légale. Il a alors été informé, diplomatiquement, que l’industrie de la musique ne croyait pas à la distribution électronique de la musique.[…] Il a donc pris un avion pour rentrer chez lui.

Les maisons de disques – grandes ou petites – ont ainsi passé une bonne partie des années 2000 à se faire péniblement à l’idée qu’un fichier immédiatement accessible depuis chez soi et facile à échanger, qui plus est gratuitement, sera toujours plus attractif qu’un CD qu’il faut aller payer trop cher en magasin. Puis elles ont dû transformer leurs métiers pour apprendre à distribuer et promouvoir la musique sous une forme dématérialisée. Avant la presse, avant le cinéma, avant les taxis ou les locations de vacances, la musique a ainsi été la première économie mondiale intégralement transformée par internet.

Pendant que ce violent chambardement se déroulait, les labels ont défendu comme un condamné leur principale source de revenus, le compact disc, contre tout autre format. Seul le téléchargement légal a obtenu le droit d’exister lorsqu’Apple est venu leur fournir clé en main son magasin de vente de fichiers, l’iTunes Store. Mais cette mutation-là ne faisait que dématérialiser la vente de musique – en même temps qu’elle tuait la notion d’album, une poule aux œufs d’or qui a permis pendant cinquante ans de vendre dix morceaux à ceux qui voulaient n’en écouter qu’un seul. Et encore, les majors ont assassiné d’autres magasins de MP3 avant de se laisser convaincre par celui qui a été créé pour nourrir l’iPod de Steve Jobs.

C’est finalement la plateforme américaine Rhapsody (en 2002), puis le Français Blogmusik, mort une première fois en justice avant de revenir labelisé par les ayants droit en 2007 sous le nom de Deezer, qui ont convaincu l’industrie du disque de laisser ses catalogues voguer librement en ligne. YouTube, racheté par Google, a aussi joué sa carte à sa façon, en permettant aux internautes de tout publier avant de proposer un deal non-négociable aux artistes et labels une fois sa plateforme devenue incontournable.

Technologie de l’illimité, le streaming a ainsi mis fin au règne de la possession inauguré par Edison 120 ans auparavant. À la place, il a ouvert l’ère de l’accès à la demande. C’est cette bascule qui change absolument tout. Pour les auditeurs, pour les artistes et pour l’économie de la musique.

Les premières années de ce nouveau monde ont été traversées par des mythes chahutés et des attentes déçues. Parmi eux, l’idée que donner accès à tous à 30 millions de titres allait démultiplier les découvertes et la curiosité – et donc profiter à davantage d’artistes et de labels. C’est la thèse sur laquelle s’appuyait la théorie de la longue traîne, décrite en 2004 par le journaliste américain Chris Anderson : dans un environnement en ligne qui n’a pas de taille limite, toute chanson (et tout livre, tout film…) est vouée au fil du temps à être écoutée au moins une fois, alors qu’elle n’aura jamais cette chance dans le monde physique. Dès lors, une infinité d’œuvres méconnues – la traîne – formeraient un ensemble plus important qu’un petit nombre de succès massifs – la tête.

Mais ce principe de longue traîne a depuis été mis à mal par la réalité des pratiques, qui montrent plutôt que 80 % des morceaux disponibles ne sont pas écoutés et que 3 % des titres concentrent 80 % des écoutes. Le streaming serait donc en train d’amplifier la stratégie du blockbuster (noyer l’espace médiatique et l’espace public pour maximiser les profits à très court terme) autant qu’il donne un avantage substantiel aux labels possédant le plus vaste back catalogue, les classiques de chaque décennie qui sont perpétuellement très écoutés. Derrière, les petits labels voient leur niche affaiblie. C’est ce processus que décrit notamment Anita Elberse dans son ouvrage Blockbuster, qui explique comment les plus grands acteurs de l’industrie culturelle misent de plus en plus tout sur quelques œuvres.

Une autre piste théorique qui doit encore faire ses preuves n’est pas des moindres, c’est le modèle économique du streaming lui-même. Même si Spotify revendique désormais près de 30 millions d’abonnés payants et qu’Apple Music a rapidement atteint les 10 millions, aucune des grandes plateformes internationales de la musique n’est aujourd’hui bénéficiaire. Il leur faudra atteindre 70 ou 100 millions d’abonnés pour cela.

Sauf qu’elles commencent à s’interroger sur leur capacité à faire s’abonner ceux qui se contentent de découvrir une chanson de temps en temps et ne penseraient pas un instant à payer pour cela. Pour briser ce plafond de verre, il faudra bien plus que les Beatles en tête de gondole : il faudra une intégration poussée dans la vie quotidienne, de la voiture à la maison en passant par la télévision, et probablement une concentration du secteur autour de deux ou trois noms seulement. Il faudra aussi passer par un combat d’exclusivités : l’un des derniers venus, Tidal, racheté par le rappeur Jay Z, a misé sur cette stratégie en s’assurant la primeur sur les nouveaux albums de Kanye West ou Taylor Swift. Finie l’époque où les catalogues étaient quasi identiques d’un service à l’autre.

Les années qui viennent seront donc cruciales dans la fabrication d’une nouvelle économie de la musique. Comme l’a clamé l’ex-patron d’Universal Music France Pascal Nègre à travers toute la presse ces dernières semaines, les majors et les grands indépendants, qui profitent de la prime aux artistes les plus visibles, comptent déjà sur le streaming pour assurer la majeure partie des revenus de la musique enregistrée – tout en ayant acté qu’elle ne sera plus le centre surpuissant, mais un simple composant d’une économie aux sources désormais multiples (éditions, placement de musique au cinéma ou à la télévision, partenariats publicitaires, concerts…).

Les petits indépendants, eux, s’inquiètent : ils n’ont que rarement grossi, se sont rarement aventurés dans des nouveaux métiers et dépendent donc encore largement des revenus générés par leurs disques. Or, ces revenus sont pour beaucoup d’entre eux très faibles, voire négligeables dans l’état actuel du streaming. Il leur faut donc se concentrer sur le CD et le vinyle en attendant de savoir dans quel sens s’engager : continuer à développer un marché physique de niche et abandonner le streaming aux plus gros ? Négocier au niveau politique les moyens de leur survie dans ce monde de l’écoute éparpillée ? C’était entre autres le sens de la mission confiée en France à Marc Schwartz à la fin de l’année 2015, qui a abouti sur des engagements bien fragiles qui restent à mettre en œuvre.