Le soleil tiède d’un printemps hâtif nous ragaillardit. Les boues de l’hiver glacial ont séché. En six mois de siège par les armées prussiennes, la misère a étendu son linceul noir sur les faubourgs de la grande cité. Paris a eu froid, Paris a eu faim, mais Paris, plus que toutes, est en République et ne la livrera pas, ni aux Allemands ni aux monarchistes ruraux, l’air est au tambour et au clairon. L’air est à une nouvelle série des Jours pour raconter ce qui, en ce 21 février 1871, s’esquisse comme une révolution…

Souvenons-nous. Le 19 juillet 1870, l’Empire français déclare la guerre au royaume prussien. Sur les grands boulevards, une foule fanfaronne sur l’air des lampions : « À Berlin ! À Berlin ! » De défaites en débâcle, l’empereur Napoléon III capitule à Sedan le 2 septembre, prisonnier de guerre, le « Sire de Fisch-Ton-Kan » signe dans une bouffonnerie meurtrière la fin de son règne. Ah ! Cruel revers… Au matin du 4 septembre, le dernier ministère de l’Empire fait afficher : « Paris est aujourd’hui en état de défense. Les forces militaires du pays s’organisent. Avant peu de jours, une armée nouvelle sera sous les murs de Paris ; une autre armée se forme sur les rives de la Loire. Votre patriotisme, votre union, votre énergie sauveront la France. L’empereur a été fait prisonnier dans la lutte. Le gouvernement, d’accord avec les pouvoirs publics, prend toutes les mesures que comporte la gravité des événements. Le conseil des ministres : Comte de Palikao, etc., etc. » Eh bien, mensonges !

4 septembre, vlan ! Un empire renversé, partout les aigles impériales sont arrachées et brisées, la rue du Dix-Décembre, jour de l’avènement funeste, est rebaptisée du Quatre-Septembre… Dans l’immense ferveur populaire, une révolution pacifique, galvanisée par les vivats, les Marseillaises ardentes, les Chants du départ tonitrués, hisse la République, salut de la patrie, sur le parvis de l’Hôtel de ville. « Vive la République ! Vive la République ! », la voilà proclamée, acclamée et incarnée dans un gouvernement de la Défense nationale. Pour le présider, un chef militaire, un général bravache, Louis-Jules Trochu, avec en sautoir Dieu, la Famille, la Propriété, la Patrie, pour ministres des avocats, Léon Gambetta, Jules Favre, Jules Ferry, Jules Simon… et cocarde rouge sur l’habit bourgeois de ce pouvoir, Henri Rochefort, le pamphlétaire que l’on vient de libérer de Pélago. Ces valeureux ont un programme : « Ne céder ni une pierre de nos forteresses ni un pouce de notre territoire ». Auguste Blanqui, dans son journal La Patrie en danger, ajoute : « Ni un écu de notre bourse ». Guerre à outrance, alors ? À moins que, et cela se murmure dans l’embrasure des portes, la défense de Paris soit « une folie », le Prussien est moins à craindre que « l’ignoble tyrannie des égouts de Belleville »… « Vu la vacance du pouvoir…, a soupiré l’honorable député de Paris Adolphe Thiers, soyons unis et laissons à l’histoire le soin de juger. »

Strasbourg et Toul ont, en tombant, jeté un regard vers Paris, pour affirmer une fois de plus l’unité et l’intégrité de la patrie, l’indivisibilité de la République, et nous léguer avec le désir de les délivrer l’honneur de les venger.

Le 19 septembre, Paris est investi par les armées allemandes, Strasbourg résiste encore, puis, nouveau désastre, capitule le 28. On fait afficher : « Le gouvernement doit la vérité sans détour, sans commentaires. Les coups redoublés de la mauvaise fortune ne peuvent plus déconcerter vos esprits, ni abattre vos courages. Vous attendiez la France, mais vous ne comptiez que sur vous-mêmes ; prêts à tout, vous pouvez tout apprendre. Toul et Strasbourg viennent de succomber. Cinquante jours durant, ces deux héroïques cités ont essuyé avec la plus mâle constance, une véritable pluie de boulets et d’obus. […] Elles n’ont capitulé qu’après avoir vu leurs murailles, abattues, croulées sous le feu des assaillants. Elles ont, en tombant, jeté un regard vers Paris, pour affirmer une fois de plus l’unité et l’intégrité de la patrie, l’indivisibilité de la République, et nous léguer avec le désir de les délivrer l’honneur de les venger. Gambetta. »

Levée en masse ? Qu’à cela ne tienne, ce que les maréchaux et généraux ont perdu, le peuple le regagnera, et il s’arme. Quelque deux-cent-cinquante bataillons de la Garde nationale sont constitués, presque 300 000 hommes mobilisés qui élisent leurs officiers et vont après l’exercice, sous les applaudissements, tambours battant aux champs, fleurir la statue de la Ville de Strasbourg, place de la Concorde. Par décret, la solde des gardes nationaux sans ressources a été fixée à 1,50 franc par jour, un secours essentiel quand les ateliers sont de plus en plus nombreux à fermer.

Ils vont aussi mourir dans les sorties hasardeuses du stratège Trochu, l’homme au plan pour briser le siège, n’est que rodomontades et atermoiements. Ridiculisé en « Sire de Fiche-Ton-Plan », Trochu, « participe passé du verbe trop choir », selon Victor Hugo, l’avait écrit aux gardes nationaux : « Préparez-vous à souffrir avec constance. À cette condition vous vaincrez. »

La France républicaine t’invite, au nom de la justice, à retirer tes armées ; sinon, il nous faudra combattre jusqu’au dernier homme et verser à flots ton sang et le nôtre.

À l’extrême gauche, au nom des sociétés ouvrières et des sections françaises de l’Internationale des travailleurs, les socialistes français s’adressent au peuple allemand : « La France républicaine t’invite, au nom de la justice, à retirer tes armées ; sinon, il nous faudra combattre jusqu’au dernier homme et verser à flots ton sang et le nôtre. […] Le peuple français ne fait point la paix avec un ennemi qui occupe son territoire. Le peuple français est l’ami de tous les peuples libres. […] Repasse le Rhin. Sur les deux rives du fleuve disputé, Allemagne et France, tendons-nous la main. Oublions les crimes militaires que les despotes nous ont fait commettre les uns contre les autres. Proclamons : La Liberté, l’Égalité, la Fraternité des peuples. Par notre alliance, fondons les États-Unis d’Europe. Vive la république universelle ! » Ainsi bat la guerre patriotique, de rappels aux remparts en sonneries aux morts.

Le 28 octobre, les francs-tireurs de la Presse, constitués d’ouvriers typographes, vainqueurs au Bourget, laissés sans renfort par le gouvernement de la Défense nationale, sont massacrés par les troupes d’élite prussiennes. Trahison ! Le 29 octobre, le maréchal François Achille Bazaine capitule à Metz sans combat… Trahison ! Quand le gouvernement de la Défense nationale placarde « l’odieuse nouvelle », une seconde affiche, tout de patriotisme contrit, informe que la mission d’Adolphe Thiers chez le chancelier Otto von Bismarck, à Versailles, rentré à Paris sous sauf conduit prussien, s’achève

Las, dans la nuit, la rouerie et les gardes mobiles bretons mouchèrent la chandelle vacillante de la révolution. Ressac, l’idée ne s’est pas brisée, elle houle et fait loi dans les faubourgs. « Aurons-nous la Commune ? » s’interroge auprès des Jours Égline, une jeune ouvrière piqueuse de bottines.

Ce n’était pas du pain que l’on mangeait, c’était un amas de détritus auquel on donnait ce nom, dans cette horrible mixture il y avait des brindilles de paille, du papier bleu à chandelle, il y avait des malpropretés impossibles, résultat : tout le monde toussait, c’était affreux.

À l’arrivée de l’hiver, le pain vint à manquer « Ce n’était pas du pain que l’on mangeait, c’était un amas de détritus auquel on donnait ce nom, témoigne Victorine Brocher, dans cette horrible mixture il y avait des brindilles de paille, du papier bleu à chandelle, il y avait des malpropretés impossibles, résultat : tout le monde toussait, c’était affreux. Cela faisait pitié d’entendre et de voir des vieillards, hommes et femmes courbés en deux, attendre en grelottant à la porte des boucheries et des boulangeries, des fillettes et des enfants encapuchonnés tant que bien que mal, leurs petites mains enfouies dans des châles de laine au crochet mis en croix sur la poitrine, pour se garantir de la froidure, sous la pluie battante, ou les pieds dans la neige, passant une grande partie de la nuit, dans l’attente de 50 grammes de viande de cheval, os compris, par personne. Si on était en retard, on avait attendu ainsi pour rien, il fallait recommencer le jour suivant. […] Cette horrible graisse qu’on vendait en morceau, comme des carrés de savon, je n’ai jamais rien vu de plus infect ; comme tout le monde, j’en ai acheté, mais une fois seulement ; je voulus la faire fondre, l’odeur était tellement épouvantable qu’on se serait cru dans une fabrique de chandelles, lorsque le suif est en ébullition ; on me conseilla d’y ajouter une gousse d’ail pour purifier ma graisse. […] La boîte ouverte, le contenu paraissait assez appétissant, nous en étalâmes sur une crêpe et nous la roulâmes, mon bébé en goûta, il fit une vilaine grimace et ne voulut pas continuer à manger ; l’autre petit y goûta et le trouva bon, je l’ai goûté à mon tour ; le goût en était horrible… Ce pâté était fait de chair de souris ; on n’avait même pas retiré la peau, ce qui donnait un goût infect. »

Un beau chat coûte 20 francs, un chien 4 francs la livre, un corbeau 5 francs, un rat 3 francs

L’année 1871 arriva, sans bois, sans charbon, sans lumière, la viande de cheval rationnée à 30 grammes. Le 5 janvier débutent les bombardements allemands. Le 7 janvier, le Comité central républicain des vingt arrondissements rédige l’« affiche rouge », contre le gouvernement des pleutres : « Place au peuple ! Place à la Commune ! » Après l’affreux désastre de Buzenval

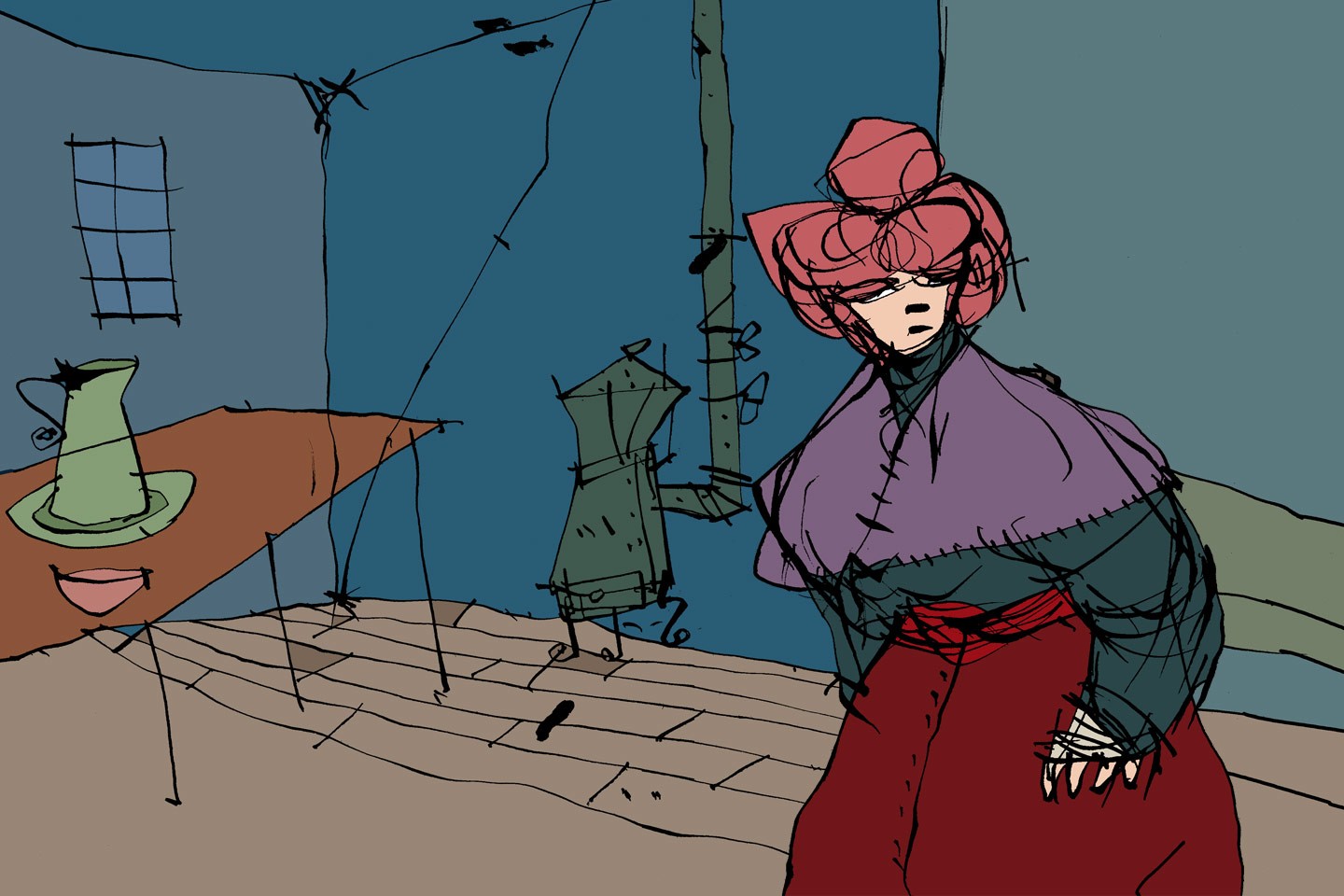

Une impasse du faubourg Antoine, ornière fangeuse, aux effluves de plomb. Égline, notre piqueuse de bottines, y loge à l’étage d’un immeuble trapu et délabré. Éborgnée de fenestrons, la façade en guingois se réchauffe aux rayons d’un soleil zénithal. La ruelle n’est pas nommée, elle est désignée de l’enseigne d’une boutique de tripier qui en fait l’angle avec le faubourg : À la tétine de porc. La jeune ouvrière loue une chambre étroite et tenue propre, servie par un escalier branlant éclairé de deux lampes suiffeuses et malodorantes, à la porte est suspendu un bouquet d’immortelles. Un lit à couvre-pied, une table appuyée au mur où sont posés broc de toilette et petite vaisselle, une étagère pour y ranger une faïence décorée d’un rébus coquin rapportée de la foire au jambon un dimanche heureux, un placard à linge, un miroir un peu piqué encadré d’angelots dorés et joufflus, un curieux petit poêle de fonte noire « en cloche de repasseuse », une chaufferette à garnir de cendre, un seau de toilette en tôle vernie, la pièce embaume l’eau de Cologne. Quand l’atelier de cordonnerie est ouvert, Égline gagne 2 francs jour. Le défaut de ravitaillement en cuir, le manque de gaz pour éclairer les machines, font ce gain aléatoire, pour y pallier elle va piquer, sous la verrière de la gare d’Orléans, les grandes toiles des aérostats qui emporteront vers la province les lettres et les dépêches.

Paris vendu. Il fait pitié, ce Paris vaincu ! Les rats peuvent courir dans nos canons comme dans la bouche des égouts.

Aujourd’hui, Égline se rend chez César, un Auvergnat marchand de vin à l’entrée de la rue de Charonne. Pour quelques sous, elle blanchit le linge du « chand’vin ». Elle est vêtue d’un bonnet, d’un corset fantaisie, d’un tablier de toile, de bas de laine, un petit châle sur les épaules, elle est chaussée de sabots. Le bougnat a tiré trois barriques sur le devant qu’il a enguirlandées d’écharpes tricolores. Trois gardes nationaux du 180e bataillon y tiennent le poste comme aux remparts : « Du rouge, t’y faut ajouter du rouge à ton pavoisement, César ! » Vers 6 heures du soir, ce 21 février, les crieurs de journaux colportent les dernières nouvelles. Pour 5 centimes, Égline achète le numéro 1 du Cri du peuple, rédacteur en chef Jules Vallès : « Paris vendu. Il fait pitié, ce Paris vaincu ! Les rats peuvent courir dans nos canons comme dans la bouche des égouts ; les mulets ramènent au trot dans les casernes les affûts vides, qui ressemblent à des crucifix sans cadavre ; les caissons qui portaient la pâtée de poudre et de fer pour les bouches de bronze, sonnent creux et vides sur le pavé. […] On a laissé aux lignards leurs chassepots pour qu’ils visent le peuple, s’il bouge et ils rôdent sous les fenêtres des prisons où gèlent les vaincus du 31 octobre et du 22 janvier ; ils crient “passez au large !” aux gens de blouse. […] La sociale arrive, entendez-vous, elle arrive à pas de géant, apportant non la mort, mais le salut. Elle enjambe par-dessus les ruines, et elle crie : “Malheur aux traîtres ! malheur aux vainqueurs !” Vous espérez l’assassiner. Essayez ! Debout entre l’arme et l’outil, prêt au travail ou à la lutte, le Peuple attend. Jules Vallès. » « C’est’y pas tapé ça, mam’zelle ! », exulte le gamin, ses journaux sous le bras « Demandez Le Cri du peuple, de Jules Vallès ! »

C’EST DÉJÀ DU PASSÉ

1870

• 19 juillet : l’Empire français déclare la guerre à la Prusse.

• 1er septembre : défaite de Sedan.

• 4 septembre : proclamation de la République, constitution du gouvernement de la Défense nationale.

• 19 septembre : début du siège de Paris par les Prussiens.

• 5 octobre : installation du quartier général allemand à Versailles.

• 27 octobre : capitulation de Bazaine à Metz.

• 31 octobre : journée insurrectionnelle.

• 5-7 novembre : élections des municipalités d’arrondissement.

• 8 décembre : transfert de la délégation provisoire de Tours à Bordeaux.

1871

• 18 janvier : proclamation officielle de la constitution de l’Empire allemand à la galerie des Glaces du château de Versailles.

• 22 janvier : journée insurrectionnelle, plusieurs morts.

• 26 janvier : signature d’un armistice à Versailles.

• 8 février : élection de l’Assemblée nationale.