En février, « l’affaire Théo L. » a une nouvelle fois fait débattre sur les violences policières et leur traitement par la justice. L’instruction, complexe, devrait se poursuivre pendant plusieurs mois encore. Mais chaque année, des dizaines de policiers sont jugés pour des faits moins graves, à l’issue d’enquêtes moins longues. Flics « de base », débutants ou confirmés, ils partagent le sentiment d’avoir « fait leur travail ». La justice a pourtant décidé de les poursuivre, de les traduire devant un tribunal et, parfois, de les condamner. Dans l’esprit de ces policiers, l’institution censée valider leurs efforts s’est retournée contre eux. Ces audiences sont peu couvertes par la presse, voire pas du tout. Les peines prononcées, quand il y en a, restent assez légères pour ne pas briser une carrière.

Ces « petits » procès du quotidien effleurent pourtant tout un tas de cordes sensibles : la peur des policiers en intervention, leur rapport à la violence et à la vérité, la limite entre la responsabilité des agents et celle de leur hiérarchie. Devant les tribunaux transparaissent la mentalité des fonctionnaires et l’état de leur profession – manque de formation, de moyens, de reconnaissance et bien souvent de jugeotte. Les personnages de cette série, jugés pour des délits commis dans l’exercice de leurs fonctions, demeurent convaincus qu’ils ne pouvaient pas agir autrement, pris dans l’inextricable toile de leurs contraintes professionnelles. Jean-Hubert A. n’a pas jugé utile d’envoyer les pompiers sur un incendie qui s’est avéré mortel. Julien J. et Julien R. ont mis des coups de pied à un vendeur de maïs dans les sous-sols de la gare du Nord. Sarah L., Arthur L. et Julien C. ont enchaîné coup de boule et grenade de désencerclement dans une cité de Saint-Denis. Philippe J. a interpellé un jeune à coups de genou dans un PMU rennais.

Lorsque des policiers et des gendarmes sont visés par une enquête, explique l’avocat Laurent-Franck Lienard qui en défend « une centaine » par an, ils se retrouvent « désarçonnés », en proie à un « sentiment d’injustice ». « Considérés comme des menteurs », les agents s’estiment « maltraités » par l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) et les magistrats. Malgré les impressions de ses clients, l’avocat rappelait l’an dernier (lire l’épisode 4 de la saison 2 de L’étincelle) qu’il y a « très peu de procès et de condamnations », en particulier pour les affaires de violences et d’usage des armes. « Généralement, les poursuites s’arrêtent soit le soir-même, soit quelques semaines après, ou à l’instruction. » L’avocat passe son temps à démentir les rumeurs de « radio police », selon lesquelles « dès qu’on sort son arme, on va en prison » ou l’idée qu’au-delà d’une certaine peine, la révocation serait automatique. En vingt ans de pratique, Laurent-Franck Lienard n’a jamais vu l’un de ses clients policiers partir en maison d’arrêt.

Dans un rapport remis au Premier ministre en novembre 2016, Hélène Cazaux-Charles, la directrice de l’Institut des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ), relevait poliment « le contraste » entre « l’intensité des griefs » des policiers et « la réalité chiffrée ». Chaque année en France, une cinquantaine de personnes dépositaires de l’autorité publique sont condamnées pour des violences volontaires. Un peu plus de la moitié écopent d’une peine de prison, avec sursis dans 96 % des cas. Dans les cas bien particuliers où l’agent a tué quelqu’un avec une arme (59 cas répertoriés entre 2010 et 2016), la légitime défense est en général retenue. Les tireurs sont majoritairement entendus en audition libre, sans garde à vue, jamais placés en détention provisoire et exceptionnellement sous contrôle judiciaire. « Seulement deux » de ces affaires « ont débouché sur un procès » ces six dernières années. Le premier concerne un fonctionnaire jugé pour « homicide involontaire avec un taser », nous apprend le rapport. Quant au deuxième, il s’agit d’un policier condamné en appel à cinq ans de prison avec sursis pour avoir tué un homme en fuite d’une balle dans le dos.

L’Inspection générale de la police nationale tient, elle aussi, des statistiques. Dans son dernier rapport d’activité disponible, portant sur l’année 2015, l’IGPN souligne la « stabilité » des faits sur lesquels elle enquête. Les affaires de violences, à elles seules, représentent 40 % des saisines de la justice. Suivent les soupçons de vols – espèces, bijoux, stupéfiants, téléphones –, de « faux en écriture » et de corruption. Le reste se répartit entre des violations du secret, du harcèlement moral, des injures discriminatoires ou racistes.

En parallèle du volet judiciaire, l’IGPN mène des enquêtes administratives sur les fautes professionnelles des agents. Elle n’est pas tenue d’aboutir à la même conclusion que la justice, mais attend généralement sa décision, dans les affaires de violences, pour se prononcer sur le sort du fonctionnaire mis en cause. Un peu plus de 2 000 sanctions ont été prononcées par l’IGPN en 2015, dont 47 radiations (mise à la retraite d’office, révocation, exclusion définitive).

Les instances disciplinaires sont plus sévères envers le dévoiement de la fonction policière que pour les faits de violences.

Cédric Moreau de Bellaing a consacré sa thèse de sociologie politique à ce volet disciplinaire. Pendant plusieurs mois, il s’est plongé dans les enquêtes et les archives de l’IGS au début des années 2000. Le sociologue en conclut que « les instances disciplinaires sont plus sévères » envers « le dévoiement de la fonction policière » que pour les faits de violences. « Un policier qui, lors d’un rendez-vous avec un banquier, pose sa carte de police sur la table » ou un autre qui « utilise un papier à en-tête du ministère de l’Intérieur » à des fins personnelles sont vus comme des cas intolérables parce qu’ils représentent des « formes de privatisation de la force publique ». L’hypothèse du chercheur, c’est qu’en sapant les « fondements du mandat policier » ces affaires sont « les plus à même de provoquer une controverse durable et dangereuse pour l’institution ». Même « les violences sanctionnées sont majoritairement privées » (sur la conjointe ou ex-conjointe plutôt que sur un interpellé). Ainsi, la priorité de l’organe disciplinaire n’est pas forcément « les atteintes physiques » occasionnées par la police dans l’exercice de ses fonctions, même si celles-ci « préoccupent davantage la population ».

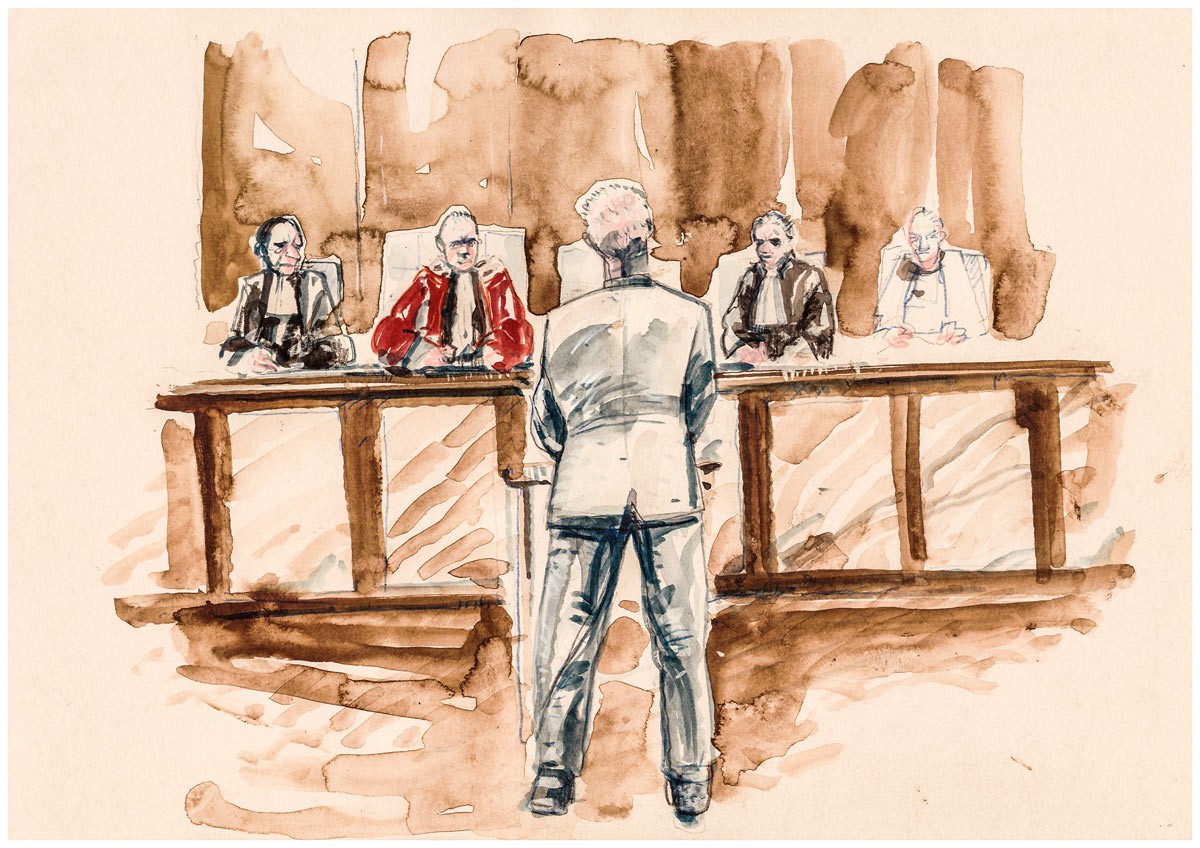

Devant les tribunaux, le divorce est palpable. Les magistrats s’étonnent, à l’audience, que les prévenus ne soient pas mieux préparés à affronter la réalité d’une cité, fassent des choix imprudents quand ils s’estiment trop peu nombreux pour contrôler une situation, mentent sur procès-verbal pour se couvrir. Les policiers, remis en cause dans leur éthique professionnelle, s’indignent que quelques minutes dans leur carrière jusqu’ici sans tache suffise à les conduire à la barre comme de vulgaires délinquants. Les quatre histoires suivantes dessinent, en pointillés, la manière dont la justice française s’empare des affaires impliquant des policiers. Et comment ils lui en tiennent rigueur.