Un vendredi d’octobre à 8 heures, à l’incubateur 50 Partners, où Les Jours racontent les coulisses de la nouvelle économie (lire l’épisode 1, « Silence, ça jeune pousse ! »). Ralph Mansour patiente devant un sachet de croissants. Une fois par semaine, Le Closet, sa start-up de location de vêtements par abonnement fondée en 2014, organise sa réunion d’équipe. Le jeune patron est d’abord seul, puis rejoint par Roxanne, en stage, et Julie Sima, responsable marketing. Sans nouvelles de Quentin Hayot, son associé, et de Thomas P., le développeur. Drame du travail à distance, l’agenda partagé sur Google, qui permet à tous de se coordonner, a connu un raté : les retardataires ont reçu l’invitation pour 8 h 30. Le reste de la semaine, l’équipe se croise. Une partie travaille à l’incubateur, dans une pièce blanche au parquet biseauté dans l’hypercentre de Paris, l’autre dans un entrepôt de Saint-Denis, en banlieue nord parisienne. Les collègues échangent sur Slack, un réseau social interne, et trimballent leur ordinateur au gré des rendez-vous.

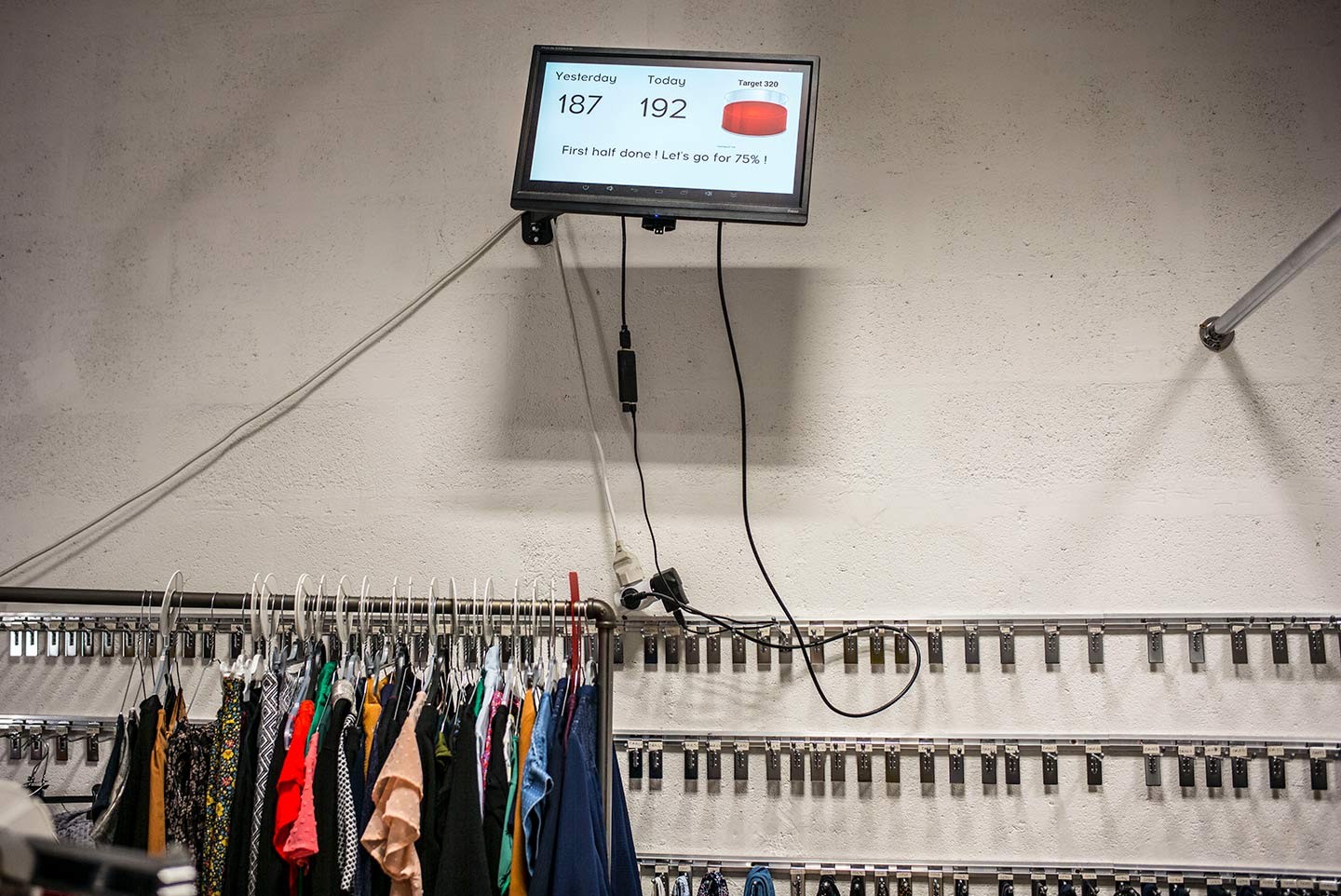

La bande est au complet une demi-heure plus tard, à peine 27 ans de moyenne, bardée de diplômes. Aux garçons, la technique et l’administration ; aux filles, le marketing et la gestion des collections. Leurs salaires s’échelonnent entre 30 000 et 40 000 euros par an. La boîte compte en tout treize CDI, une stagiaire et les deux associés, mais les autres salariés travaillent comme préparateurs de commande, payés au smic, à Saint-Denis : ils emballent les vêtements dans les « box » expédiées aux clients, organisent le pressing, les retouches, les retours. Eux ne prennent pas part aux débats du vendredi. Grand brun aux larges lunettes et à la mine sérieuse, Ralph Mansour inaugure la séance par un « point sur les chiffres ». La start-up compte 4 000 clients, qui paient 49 euros par mois pour une sélection de vêtements en location. Cette semaine, il a fallu lever le pied sur les campagnes d’abonnement car les stocks ne suivaient pas. Il faudra rectifier le tir pour tenir les objectifs. Le cofondateur déroule les tâches en cours, listées dans un outil de gestion de projet. « Bravo Roxanne pour le descriptif des articles ! », félicite-t-il. Des missions sont ajournées – « On était trop optimistes. » « Il y a encore un mois, on notait ça sur papier », glisse le jeune patron, qui s’efforce de « structurer les choses ». Après trois ans d’existence, Le Closet espère atteindre l’équilibre début 2018, avec 5 000 abonnés. Les prochains mois, l’équipe va devoir formaliser ce qu’elle faisait un peu par tâtonnements. Et préciser les rôles de chacun, car les effectifs ont grossi.

Ralph Mansour a créé Le Closet peu après sa sortie de l’École spéciale des travaux publics. Les étudiants, passés par les prestigieuses classes prépas, se préparent à devenir ingénieurs dans le BTP. Lui a commencé sa vie professionnelle par un bref intermède en cabinet de conseil. Juste ce qu’il faut pour ouvrir des droits au chômage, filet de secours prisé des start-uppeurs. « Puis j’ai signé une rupture conventionnelle pour toucher des allocations quelques mois. Ça donne une aide au démarrage. J’ai créé Le Closet juste après. » Ralph Mansour a choisi de se lancer dans la mode, mais c’aurait pu être tout autre chose. Malgré ses chemises à fines rayures et son blouson ajusté, il n’a pas spécialement d’appétence, ni d’expertise, pour ce domaine. Comme chez beaucoup de start-uppeurs, c’est la démarche qui l’intéresse, qu’importe le domaine. « J’ai toujours voulu faire ça, partir d’une feuille de papier pour arriver au business model. » En faisant des recherches, il avait observé que la location de vêtements était bien moins répandue en Europe qu’aux États-Unis. « J’ai senti une opportunité. »

Atteindre les 10 000 abonnements, développer une offre de vêtements maternité et aller en Allemagne et en Belgique.

Chez les Mansour, le commerce est une tradition familiale. Ses parents, d’origine libanaise, en ont ouvert plusieurs. Ils peinent un peu à saisir « l’univers » de la vente en ligne, mais l’ont toujours soutenu. Avec ses proches, il parle parfois boulot. « Je leur donne des nouvelles quand ils en demandent, mais je ne veux pas être celui qui monopolise la parole et pitche sans arrêt. » Le week-end, il tient « l’ordi et le téléphone » à distance, même si, note-t-il, « j’ai souvent des idées qui me viennent quand je fais autre chose ». À moyen terme, Ralph Mansour a une liste d’objectifs en tête pour Le Closet : « Atteindre les 10 000 abonnements, développer une offre de vêtements maternité et aller en Allemagne et en Belgique ». Au-delà, quand la boîte tournera, « on verra ».

Aux débuts de la start-up, « tout était artisanal ». « On achetait les vêtements dans les boutiques du coin, puis ça s’est développé », se souvient le fondateur. Pour muscler la partie technique, il a fait appel à Quentin Hayot, fraîchement sorti de l’École centrale Paris. Les deux jeunes diplômés ne se connaissaient pas, mais évoluaient dans des milieux communs. « Un bon ami à Centrale nous a mis en relation. On a très bien accroché », explique Ralph, qui lui a attribué 50 % des parts. Originaire de Martinique, Quentin Hayot a rejoint Paris après le bac. Quelques stages l’ont convaincu de fuir les entreprises « classiques ». « Je n’avais pas envie de travailler dans un groupe. On entre au bas de l’échelle, y’a vachement de politique, c’est plus compliqué de faire ses preuves. Quand j’étais en stage, je voyais des jeunes embauchés que l’on laissait faire bien moins de choses que moi. »

Le ratio CDI/stagiaires était même un peu borderline les premiers mois. Signer des CDI nous faisait peur car on avait un chiffre d’affaires très volatile d’un mois sur l’autre.

Quentin Hayot a passé sa dernière année à Centrale dans une filière d’entrepreneuriat. Sa première boîte d’analyse vidéo pour sportifs amateurs « n’a pas marché », mais ça ne l’a pas dissuadé de récidiver chez Le Closet. Il était encore à une période de la vie « qui ne nécessite pas beaucoup de risques et d’investissement ». « Quand tu sors d’école, tu peux manger des pâtes et de la semoule. Mes parents m’aidaient, j’avais le RSA et je donnais des petits cours à côté. » Ralph Mansour se souvient, lui, « d’une phase un peu difficile » avant leur première levée de fonds, en 2015. « Je ne touchais plus le chômage et ne pouvait pas encore me verser de salaire. » Puis les deux cofondateurs ont commencé à se payer et à chercher des recrues, « longtemps des stagiaires et des CDD ». « Le ratio CDI/stagiaires était même un peu borderline les premiers mois, reconnaît Ralph Mansour. Signer des CDI nous faisait peur car on avait un chiffre d’affaires très volatile d’un mois sur l’autre. »

Julie Sima a elle rejoint le duo il y a quelques mois. Diplômée de la prestigieuse London School of Economics, elle a préféré commencer sa carrière dans un cabinet d’audit, avant de passer le cap. Quand elle a annoncé à ses collègues qu’elle partait pour une start-up, ils lui ont offert un saut en parachute… Pendant la réunion, Julie Sima, en chemisier chic et baskets, prend des notes, remplit des tableaux Excel et peaufine la retouche des photos des collections qu’elle prend elle-même. Dans la start-up, tout le monde est couteau-suisse, ce qui peut donner lieu à quelques crispations. Qui se charge du service après-vente, par exemple ? Un peu tout le monde. Parmi les « sujets chauds de la semaine », Ralph Mansour propose une formation pour unifier le ton des réponses aux clients. Les développeurs renâclent à l’idée de devoir en faire plus. « La majorité des tâches passent déjà par les dev », alerte Quentin Hayot. Noël approche, il faut « avancer sur les cartes cadeaux », « reprendre le process de paiement ». Julie Sima reconnaît que « dans une petite équipe, tout le monde est débordé », mais juge nécessaire que « chacun garde une proximité avec le client ».

Comme beaucoup de start-up, Le Closet s’est d’abord financé grâce à des aides publiques. Bpifrance, la banque publique d’investissement, leur a octroyé 24 000 euros pour le développement du site web. L’avantage du e-commerce, explique Ralph Mansour, c’est que la boîte à « tout de suite pu faire payer le client », contrairement à celles dont la technologie requiert des années de recherche et développement. L’équipe a d’abord pris ses quartiers à l’entrepôt de Saint-Denis, dans un petit immeuble aux vitres teintées qui surplombe l’autoroute A1. Dans l’univers très standardisé des bureaux de start-up, les locaux de Le Closet détonnent. Une succession de salles envahies par des portants de robes, blousons et chemisiers, baigne dans une lumière crue, saturée de l’odeur humide du pressing, bercée par le ronron des lave-linge.

« Quand on entre ici, ça fait un peu la gueule, souffle Ralph Mansour, qui n’a pas pour autant l’intention d’y installer un baby-foot. Ni Quentin ni moi ne sommes trop là-dedans, alors on n’essaye pas de créer quelque chose qui ne nous ressemble pas. » Avant de reprendre : « Mais on se coupe peut-être des gens motivés par l’ambiance start-up. Sur les profils très concurrentiels, comme les bons développeurs, c’est vrai que c’est sympa d’avoir un joli bureau. » C’est aussi pour cela que la start-up occupe désormais des bureaux chez 50 Partners, vers les Halles, en plein centre-ville de Paris. « Faut reconnaître que c’est plus facile de faire venir des recrues à Paris qu’à Saint-Denis… », abonde Quentin Hayot.

Quentin Hayot a longtemps été seul pour assumer les tâches techniques. L’an dernier, le site a planté face à l’afflux de visites provoqué par un reportage de TF1, la veille de Noël. Pour l’aider, il vient d’embaucher Thomas P.. Un nouveau venu dans le monde des start-up : après une licence en management, il a travaillé comme conseiller en vente chez un créateur de bagages, une maison du faubourg Saint-Honoré où le prix des sacs à main comporte trois zéros. Ses années dans le luxe ont suffi à le « décevoir ». « Le vrai savoir-faire, que je respecte, est masqué par la com. Le luxe génère beaucoup d’argent, mais en réinvestit peu, hormis dans l’art et dans les fondations, pour optimiser ses revenus. » Tout l’inverse, croit-il, du milieu de l’entrepreneuriat : « Regardez Niel, avec Station F et l’École 42. »

Une rupture conventionnelle plus tard, Thomas P. s’est « pris de passion pour la programmation ». Pôle emploi lui a payé une formation dans ces nouveaux métiers réputés en plein essor. Mais ses trois mois passés chez WebForce3, une école en vue, ont été « dramatiques ». « Les profs développeurs freelance arrivaient avec des exercices qu’ils ne savaient pas corriger, grince Thomas P.. À la sortie, j’ai postulé dans une trentaine de sociétés dont cinq ou six m’ont reçu. On me disait : “Techniquement, ça ne suffit pas.” » Il a fini par trouver une place chez Le Closet, dans le cadre d’une préparation opérationnelle à l’emploi, un dispositif de Pôle emploi qui propose une formation et un CDI à la clé, « si tout se passe bien ».

Pour l’heure, Le Closet ne rêve pas d’une nouvelle levée de fonds. Celle de 2015 lui a donné un peu d’air. 50 Partners, qui possède un fonds d’investissement, avait mis 100 000 euros au pot. Beaucoup d’associés de l’incubateur sont aussi « business angels » à titre personnel : la start-up a collecté 250 000 euros en plus auprès des seuls « partners » et de leurs amis, complétés par des prêts de Bpifrance. Ralph Mansour décrit une mission « pas facile », avec « beaucoup de rencontres et beaucoup de “non” ». Il se dit soulagé d’avoir trouvé des investisseurs qui sont aussi passés par là, plutôt que des grands fonds prêts à « tordre le bras » des start-uppeurs pour obtenir « des résultats de court terme ». Sa boîte vise aujourd’hui les deux millions de chiffre d’affaires par an. « Mais on n’a pas encore les reins très solides, admet-il. Passer d’une start-up à une PME, c’est un gros enjeu… »