Italie, envoyée spéciale

Posé sur un châssis sous une grande toile blanche, le chalutier bleu a l’air abandonné des bateaux échoués sur la terre ferme. Le soleil martèle la tête, le léger souffle de vent qui arrive de la mer semble sortir d’un fourneau. Derrière l’embarcation, la ligne d’horizon de la Méditerranée éblouit les yeux. Nous sommes en juillet 2016. L’Italie a tenu sa promesse. L’épave dans laquelle près de 800 migrants ont péri le 18 avril 2015 est arrivée ici, sur la base militaire de l’Otan à Melilli, en Sicile, après plus d’un an de recherches et d’opérations en mer. D’abord, il a fallu localiser le chalutier, retrouvé à 85 miles nautiques des côtes libyennes, dans les eaux internationales, à une profondeur de 370 mètres. La marine militaire italienne s’est rendue sur place à cinq reprises entre juillet et décembre 2015. Pendant ces missions, 169 corps retrouvés à côté de l’épave ont été repêchés à l’aide du robot Pegaso. L’un d’entre eux était PM390047, dont le téléphone Nokia dort désormais dans une boîte à la morgue de Milan (lire l’épisode 1, « PM390047, un mort en Méditerranée »).

Le 18 avril 2016, très exactement un an après le naufrage, cinq bâtiments de la marine militaire italienne ont débuté l’opération de renflouage du chalutier. Les orifices de l’embarcation ont été colmatés pour éviter que des corps ne tombent pendant la remontée. Ensuite, un châssis spécialement conçu à cet effet a été déposé au fond de la mer et fixé sur l’épave pour déplacer les 150 tonnes à bord d’un des navires. Les manœuvres en pleine mer ont été délicates, retardées à plusieurs reprises par la houle et le mauvais temps. Il a fallu plus de deux mois avant que l’épave ne rejoigne la base militaire de l’Otan de Melilli. Le coût de l’opération, financée intégralement par le gouvernement italien, a atteint neuf millions d’euros.

Posée sous la toile de tente, l’épave semble presque intacte, si ce n’est deux grands trous sur son flanc gauche : un premier aux rebords défoncés de tôle tordue, et un autre, carré et coupé droit. C’est par là que les pompiers ont sorti les corps. Engoncés dans des combinaisons de protection de la tête aux pieds, en plein cagnard sicilien, ils ont fait pendant deux semaines des allers-retours dans la cale du chalutier. Ils en ont sorti 458 sacs mortuaires. Nous sommes le 14 juillet 2016, et ils viennent tout juste de finir leur travail.

Dans la cantine de la base militaire, les tables ont été poussées et des chaises alignées pour accueillir la presse. Devant la salle, assis derrière une longue table, il y a des représentants de la préfecture de Syracuse, de la protection civile, de la marine militaire, de la Croix-Rouge et des pompiers. Giuseppe Romano, capitaine des pompiers, ouvre une présentation Powerpoint. C’est lui qui a dirigé les opérations à terre. Ses équipes étaient composées uniquement de pompiers volontaires, venus de partout en Sicile. Le travail dans la cale du bateau a été sans commune mesure avec ce que les uns et les autres avaient pu vivre jusque-là. Beaucoup sont des hommes d’une vingtaine d’années – le même âge que la plupart des victimes qu’ils ont sorties de l’épave. La chaleur des combinaisons et l’odeur pestilentielle de la mort réduisaient le temps de présence dans la cale à une vingtaine de minutes au maximum.

Devant la presse, Giuseppe Romano montre un schéma du bateau, un graphique avec le nombre de corps – de « sacs mortuaires », précise-t-il – retrouvés dans chaque partie du chalutier. « Ici, nous avons calculé la densité de personnes au mètre carré. Ainsi, nous avons pu constater que dans la salle des moteurs, il y avait 1,35 personne par mètre carré, alors que dans la cale, le chiffre est de 5,11 par mètre carré. » Il s’arrête, puis il reprend. « Dans la cale, il y avait donc 203 personnes entassées dans 45 mètres carrés. Je ne comprends pas comment c’est possible. » L’émotion trouble le visage du capitaine. Son collègue s’avance, une feuille blanche pliée à la main. Il la déplie lentement. « Ceci est un mètre carré. Il y avait cinq personnes dedans », répète Giuseppe Romano. Cinq personnes debout dedans, c’est un métro bondé. Si les cinq personnes s’assoient, une d’entre elles doit s’asseoir sur les autres.

À l’autre bout de la table, Cristina Cattaneo écoute. Elle est médecin légiste, directrice de l’Institut Labanof. Lunettes de soleil remontées sur ses cheveux blonds et bouclés, elle est la seule femme de l’assemblée présente devant les médias. Le travail des pompiers vient de s’achever mais le sien ne fait que commencer. En effet, l’Italie a décidé non seulement de remonter les corps, mais aussi de tenter de leur rendre leur identité. « Nous ne pouvons pas penser que ce sont des chiffres qui sont morts. Ce sont des êtres humains », plaidait alors le Premier ministre Matteo Renzi. Cristina Catteneo passera les prochains mois sur la base militaire, dirigeant une équipe de légistes et d’anthropologues volontaires venus de treize universités italiennes. Ils sont tous là, debout contre un mur de la cantine, dans des tenues vertes de chirurgiens.

Leur travail consistera à ouvrir chaque sac mortuaire et en examiner le contenu pour déterminer s’il provient d’une ou de plusieurs victimes. Ensuite, il faudra procéder à une autopsie, faire des radios 3D du crâne, prélever un échantillon pour des analyses ADN, vérifier et photographier les habits et les objets personnels retrouvés dans les poches. Pour chaque victime, il faudra remplir minutieusement un formulaire de plusieurs pages. Plus le rapport est détaillé, plus il y a d’informations, plus le travail d’identification sera facilité. Un simple profil ADN ne suffit pas. Les tatouages, les dents manquantes, les cicatrices et les traces d’anciennes fractures sont tout aussi importants. Une fois le travail des médecins légistes et des anthropologues terminé sur le site, les échantillons ADN et les effets personnels retrouvés sur les corps seront envoyés à l’Institut Labanof, à Milan. Ils y rejoindront les restes des 48 corps repêchés dans la mer au moment du naufrage et des 169 corps retrouvés au fond de la mer – un total de 675 « unités » qui passeront entre les mains de Cristina Cattaneo et de son équipe. Le coût des analyses ADN est estimé entre 200 000 et 300 000 euros, intégralement pris en charge par les budgets des universités.

Pour le moment, les sacs mortuaires attendent, stockés dans d’immenses camions frigorifiques de la Croix-Rouge italienne, garés dans un hall de la base militaire. L’odeur de la mort flotte tout autour. Cristina Cattaneo et son équipe habitent sur place depuis quelques jours, dans un campement monté au milieu de la base militaire, à proximité de l’épave. Leur journée de travail commence à 8 heures et s’achève à 19 heures, du lundi au samedi. Ils ne connaissent pas exactement la durée de la mission. Cattaneo parle de trois mois, mais ce n’est qu’une estimation.

Un mois plus tard, en août, je suis à Milan, à l’Institut Labanof. Le bureau de Cristina Cattaneo est situé deux étages au-dessus de la morgue où se trouvent les boîtes de PM390047 et des autres corps récupérés autour de l’épave, au fond de la Méditerranée. La mission à Melilli a été interrompue quelques semaines pour laisser à tous l’occasion de respirer. Officiellement, la directrice du Labanof est donc en vacances, ce qui lui permet de me donner rendez-vous dans ce bureau qu’elle partage avec deux collègues. Les livres et les dossiers s’empilent sur les tables. Sur la sienne, un pot à crayons indique « The Boss ».

Cristina Cattaneo a derrière elle une carrière de vingt ans, pendant laquelle elle a exploré les pires recoins de l’âme humaine. Elle est experte auprès de la justice pour des enquêtes de meurtre, de maltraitance d’enfants ou de pédopornographie. Et c’est elle qui est appelée quand un demandeur d’asile doit présenter des preuves médico-légales de la torture qu’il a subie. « Chaque cas est une histoire différente. Toutes ces histoires s’accumulent en moi, comme des couches de sédiments. » Sa voix et son regard sont d’une grande douceur. Elle me montre un livre qu’elle a écrit en 2006, « après dix ans de sédiments » : Morti senza nome (« des morts sans nom »). Elle y relate certaines de ces histoires, de l’immigré bulgare mort dans un incendie aux victimes du crash aérien de Linate, en 2001.

Mon travail n’a pas de fin heureuse. Mes jeunes collègues sont persuadés de faire un travail utile, et ils ont raison. Mais au bout de vingt ans, je sais aussi ce que ce travail nous prend.

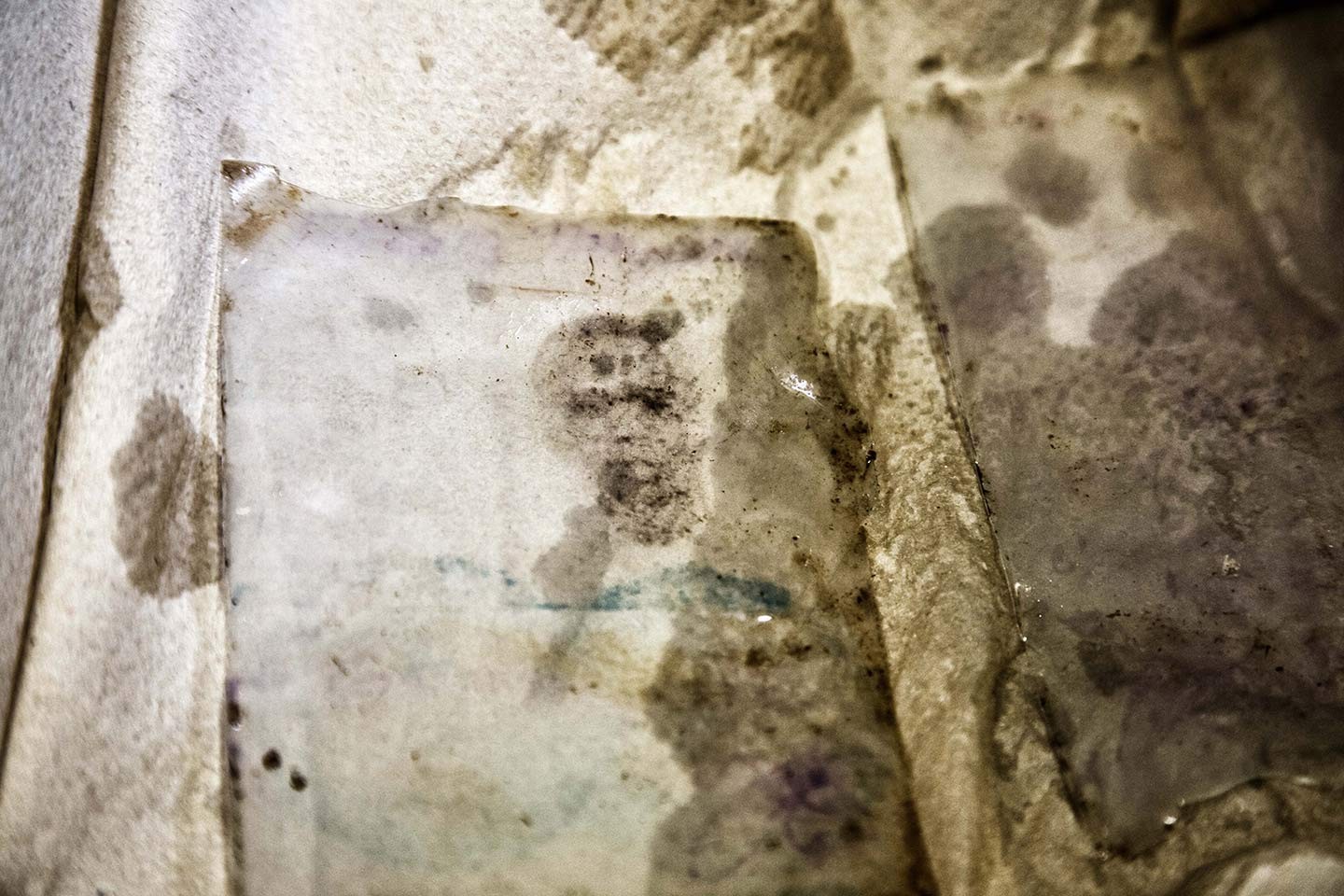

Cela fait déjà un an que Cristina Cattaneo travaille sur l’opération de l’épave de Melilli. Elle a participé aux missions en mer, cherché les volontaires pour qu’une équipe de douze à vingt légistes et anthropologues soit en permanence au travail sur la base. C’est elle aussi qui a formé les pompiers à ce qui les attendait dans la cale. La plupart n’avaient jamais eu à faire à un noyé. « Mon travail n’a pas de fin heureuse. Mes jeunes collègues sont persuadés de faire un travail utile, et ils ont raison. Mais au bout de vingt ans, je sais aussi ce que ce travail nous prend. » Plus elle vieillit, plus il lui est difficile d’ouvrir un portefeuille sorti de la poche d’une victime et de se trouver face un portrait d’enfant dont l’eau a effacé les contours.

Désormais, elle voudrait sauver l’épave de la destruction prévue par les autorités italiennes, et la transformer en musée. « Il suffit de regarder dedans et d’imaginer les gens qui étaient là. Les ados avec leurs bulletins de notes dans la poche. » Pour elle, cette épave est le symbole de tous les autres naufrages, moins spectaculaires, sans opération à neuf millions d’euros pour récupérer les corps. « Beaucoup pensent que personne ne cherche les corps des migrants. Mais ce n’est pas vrai. »

En 2012, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a pris contact avec les autorités italiennes. Depuis quelques années, l’organisation, habituellement chargée de la recherche des disparus en cas de conflit ou de catastrophe naturelle, recevait de plus en plus de demandes des familles concernant des disparitions en Méditerranée. Un frère qui avait dit quitter la Libye à telle date, et n’avait plus donné signe de vie. Une épouse et des enfants qui devaient embarquer mais dont personne n’a plus entendu parler.

En octobre 2013, deux naufrages ont eu lieu à quelques jours d’intervalle au large de l’île de Lampedusa. 387 corps ont été récupérés, dont 192 ont été reconnus par les survivants. Mais personne ne connaissait les 195 restants. Un nombre bien trop élevé pour les moyens limités dont disposait le procureur de la petite île, en charge des autopsies. Le CICR a alors appelé Cristina Cattaneo à la rescousse. Elle avait déjà collaboré avec l’organisation internationale dans des groupes de travail sur les disparus dans le monde. Elle s’est envolée pour Lampedusa et a contacté le Bureau des personnes disparues de Rome. Cette institution publique rattachée au ministère de l’Intérieur italien ne s’était jamais occupée des migrants de la Méditerranée auparavant, se concentrant uniquement sur les cas de disparition d’Italiens et les enquêtes sur les corps anonymes. « Je leur ai proposé de faire un essai. »

Le commissaire Vittorio Piscitelli vient alors d’être nommé à la tête du Bureau des disparus. Lui et Cristina Cattaneo mettent au point une procédure pour essayer de donner aux morts un nom, un prénom et une date de naissance. D’abord, toutes les informations recueillies lors de l’autopsie sont rassemblées dans une banque de données commune. Puis il faut retrouver les familles. Ce sont elles qui sauront décrire les tatouages ou les cicatrices du disparu, montrer une photo de lui souriant à pleines dents, dire s’il avait déjà eu des fractures. Si tout cela correspond aux informations post-mortem de la banque de données, un échantillon de salive, de cheveux ou de sang sera demandé aux proches, pour confirmer l’identité par des analyses ADN.

Savoir ce qui s’est passé est essentiel pour faire son deuil. Mais l’identification a aussi des conséquences administratives.

Mais comment chercher des familles alors même qu’on ne connaît pas avec certitude les pays d’origine des victimes ? Comment retrouver des parents dans une dictature comme l’Érythrée, qui considère que l’émigration est un crime ? Et comment faire en sorte que la banque de données qui, pour le moment, ne concerne que l’Italie, puisse être élargie à d’autres pays ? « Les victimes d’un même naufrage peuvent échouer sur le territoire de plusieurs pays. Sans un fichier central européen, le travail devient très compliqué. Et les proches devraient pouvoir donner les informations et les échantillons ADN dans le pays où ils se trouvent. L’Union européenne aurait un rôle à jouer », explique Cristina Cattaneo. Puis elle soupire : « L’Europe est sourde à tout ça. Parfois, j’ai l’impression qu’ils ne savent même pas ce qui se passe sur la Méditerranée. »

Pour le moment, Cristina Cattaneo et Vittorio Piscitelli cherchent les familles par l’intermédiaire des associations, des consulats et des réseaux sociaux. Pour les naufrages de Lampedusa d’octobre 2013, un peu plus de 70 personnes ont contacté le bureau de Piscitelli pour donner des informations sur 61 victimes. Vingt corps ont ainsi pu être identifiés. Cela peut paraître peu par rapport aux 175 corps qui attendent toujours, juste pour les deux naufrages de Lampedusa, sans même parler des centaines de victimes du chalutier bleu. Mais pour les familles des vingt personnes identifiées, la certitude de la mort et du lieu d’enterrement change beaucoup de choses. « Savoir ce qui s’est passé est essentiel pour faire son deuil. Mais l’identification a aussi des conséquences administratives », rappelle Cristina Cattaneo. Les proches reçoivent alors un certificat de décès qui atteste officiellement de leur statut de veuve, de veuf ou d’orphelin(s). Sans ce papier, impossible de bénéficier des droits correspondants dans le pays d’origine ou le pays de résidence. Par exemple, un orphelin ne pourra pas demander de réunification familiale avec un proche résidant en Europe.

Le cimetière de Catane, sur la côte est de la Sicile, est immense, comme une ville dans la ville, traversée par des rues assez larges pour circuler en voiture. Un employé du cimetière enfourche son scooter pour m’emmener vers les tombes de ceux qu’il appelle simplement « les immigrés ». Il me montre une parcelle de terre d’une largeur de dix mètres environ, cachée derrière des petites chapelles. De minuscules pancartes plantées sur des tiges en fer indiquent l’emplacement des 53 tombes. La plupart comporte trois corps, pour un gain de place. C’est ici que repose PM390047, dans la tombe numéro 27, avec PM390022 et PM390024.

En 2015, l’année du naufrage du chalutier où a péri PM390047, 3 673 personnes sont mortes en Méditerranée selon les chiffres de l’OIM (Organisation internationale pour les migrations). L’immense majorité, 2 794 personnes, ont péri sur ce qu’on appelle la route centrale, en tentant de rejoindre l’Italie. Selon l’OIM, l’Europe est aujourd’hui la destination la plus dangereuse au monde. La plupart des morts ne seront jamais retrouvés, engloutis par la mer. Ceux dont les corps sont repêchés sont enterrés dans des tombes anonymes. Il y en a des centaines dans les cimetières siciliens, mais aussi en Grèce, en Turquie, en Espagne, en Libye, en Tunisie. Personne n’en connaît le nombre exact. En juillet 2016, au cimetière de Catane, une seule pancarte porte un nom et un prénom : « Muyasar Bashtawi. Syria 3.9.1954. Dead 30.6.2015. »