Le bon sens de mamie est formel : on attrape froid par la tête et par les pieds. La Terre, c’est plutôt le contraire : elle chope des suées aux pôles. Certes, en un mois, on en a déjà parlé et reparlé, mais l’Antarctique est un point chaud du changement climatique. Le 30 janvier, la Nasa a annoncé avoir repéré dans l’ouest du continent un trou, tout nouveau, tout beau… et tout gros ! 10 km de long, 4 de large et 350 mètres de haut. Comment une telle cavité avait-elle pu échapper jusque-là aux explorateurs et aux chercheurs ? Tout simplement parce qu’elle est cachée et que la Nasa l’a découverte avec un satellite, dans le cadre de son opération IceBridge. Et manque de chance, le trou se planque sous l’immense glacier Thwaites.

C’est l’eau de mer qui l’a créé en 2011 et, depuis, elle accomplit son funeste ouvrage à une vitesse folle. Selon une étude publiée dans la revue Science Advances, ce sont 14 milliards de tonnes de glace qui ont disparu en trois ans ! Souci supplémentaire, à cause du trou, la glace est de plus en plus en contact avec l’eau… et fond donc de plus en plus vite. Oui, c’est le fameux cercle vicieux de la coupelle à glaçons à la fin de l’apéro. Un dernier chiffre pour la route (verglacée) : si le glacier devait disparaître entièrement, le niveau des mers grimperait de 65 centimètres, ce qui est bien pour une carpe, moins pour nous.

Vous préférez le lion de mer ou le saumon ? Non, pas au petit déjeuner. Non, pas comme animal de compagnie. Juste en général… Alors, grosse bête au cri plus ou moins harmonieux ou poisson sauteur ? Plutôt compliqué, non ? C’est pourtant avec ce dilemme en forme d’effet domino que certains doivent se débattre aux États-Unis, ainsi que le raconte un récent article du magazine The Atlantic.

Reprenons : depuis les années 1990, quelques dizaines de lions de mer quittent l’océan Pacifique et remontent le fleuve Columbia dans l’Oregon, traversent la ville de Portland et s’arrêtent aux Willamette Falls. Là, ils s’offrent un festin de saumons en train de remonter le courant pour aller frayer.

Problème : il n’y plus que quelques centaines de saumons à lutter sur les échelles à poisson de ces chutes d’eau, contre 25 000 dans les années 1970. Conséquence : après avoir tenté – sans succès – de les éloigner, le département des Pêches et de la Vie sauvage de l’État de l’Oregon est passé à la vitesse supérieure… Et a supprimé cinq lions de mer, ceux-ci n’étant plus en danger d’extinction, grâce au Marine Mammal Protection Act de 1972. Bref, on tue et on continuera à tuer des animaux autrefois protégés… pour le bien d’autres animaux, aujourd’hui en danger.

Un paradoxe qui n’a pas échappé à certaines associations, comme The Humane Society of the United States, pour qui la solution n’en est pas une. Car au fond, le souci, c’est le manque de poissons, pas l’intelligence et l’habileté des lions de mer. Comme les anguilles (lire l’épisode 22, « Anguilles sous cloche »), les saumons de la région ont de farouches adversaires : barrages, habitats perturbés, pollutions… et changement climatique, ainsi que le signale le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada.

Les humains boivent, les lions de mer trinquent.

Depuis le temps que l’on patiente… On attendait la date du pic pétrolier avec autant d’anxiété que celle du bac en terminale, le top de la production mondiale d’or noir jouant depuis toujours l’Arlésienne. Ce sera donc 2025. En tout cas d’après l’analyse piquante du dernier rapport annuel de l’Agence internationale de l’énergie faite par Matthieu Auzanneau. Dans une note de blog publiée ce lundi, celui qui est un des meilleurs spécialistes du pétrole en France explique les choses ainsi : le pétrole conventionnel ayant déjà franchi son pic en 2008 et déclinant depuis sûrement, il faudrait que le pétrole de schiste double voire triple sa production d’ici à 2025 pour faire face à la hausse de la demande. Plutôt improbable.

Car cet or noir non conventionnel est à la fois en plein boom… et une très belle bulle aux États-Unis, principal pays producteur dans le monde. Comme nous l’expliquions précédemment, cette industrie vit à crédit et (non, pas en stéréo) dans le déni. Matthieu Auzanneau ajoute que si la croissance mondiale grimpait en flèche, entraînant une hausse des cours du pétrole, cela pourrait sauver un temps le secteur. Mais les chiffres actuels disent le contraire.

Faut-il pour autant pleurer à l’orée de ces six dernières années de hausse de la production de pétrole ? Certainement pas, les énergies fossiles étant un facteur majeur du changement climatique. Ce sont elles, pas leur fin, la mauvaise nouvelle… et l’absence d’anticipation de nos gouvernants.

C’est bon, vous avez votre jeu de dominos sur la table ? Alors jouons à qui perd perd. Ce mercredi, l’Organisation météorologique mondiale annonçait que 2018 avait été la quatrième année la plus chaude sur la planète depuis 1850, changement climatique oblige. Mais, ajoutait le secrétaire général, « les températures ne représentent qu’une partie du problème. Les phénomènes météorologiques extrêmes (…) ont frappé une multitude de pays et des millions de personnes l’année dernière, avec des conséquences désastreuses ». Les phénomènes météo extrêmes ? Les tornades, les ouragans, les canicules, les sécheresses – comme celle qu’a vécue en janvier l’Australie. Or, qui dit sécheresses dit souvent aussi gigantesques feux de forêt. La chaleur extrême de ces feux peut créer des nuages très particuliers : les pyrocumulonimbus.

Ceux-ci sont de plus en plus fréquents et on les repère désormais dans des régions où on ne les avait jamais vus auparavant (Texas, Portugal, Argentine…), explique un récent article du site Yale Environment 360. Ils sont plutôt impressionnants visuellement. Mais ils peuvent surtout déclencher des orages très puissants (avec des éclairs qui peuvent à leur tour créer des incendies), voire des tornades… avec des vents qui attisent les flammes. Ce fut le cas lors du « Carr fire » destructeur d’août dernier en Californie.

Pire encore, les pyrocumulonimbus emportent dans la stratosphère du carbone suie, un polluant climatique d’une durée de vie d’une à deux semaines. Oui, ça signifie que ces nuages contribuent à l’effet de serre et donc au changement climatique. Vous pouvez ranger vos dominos.

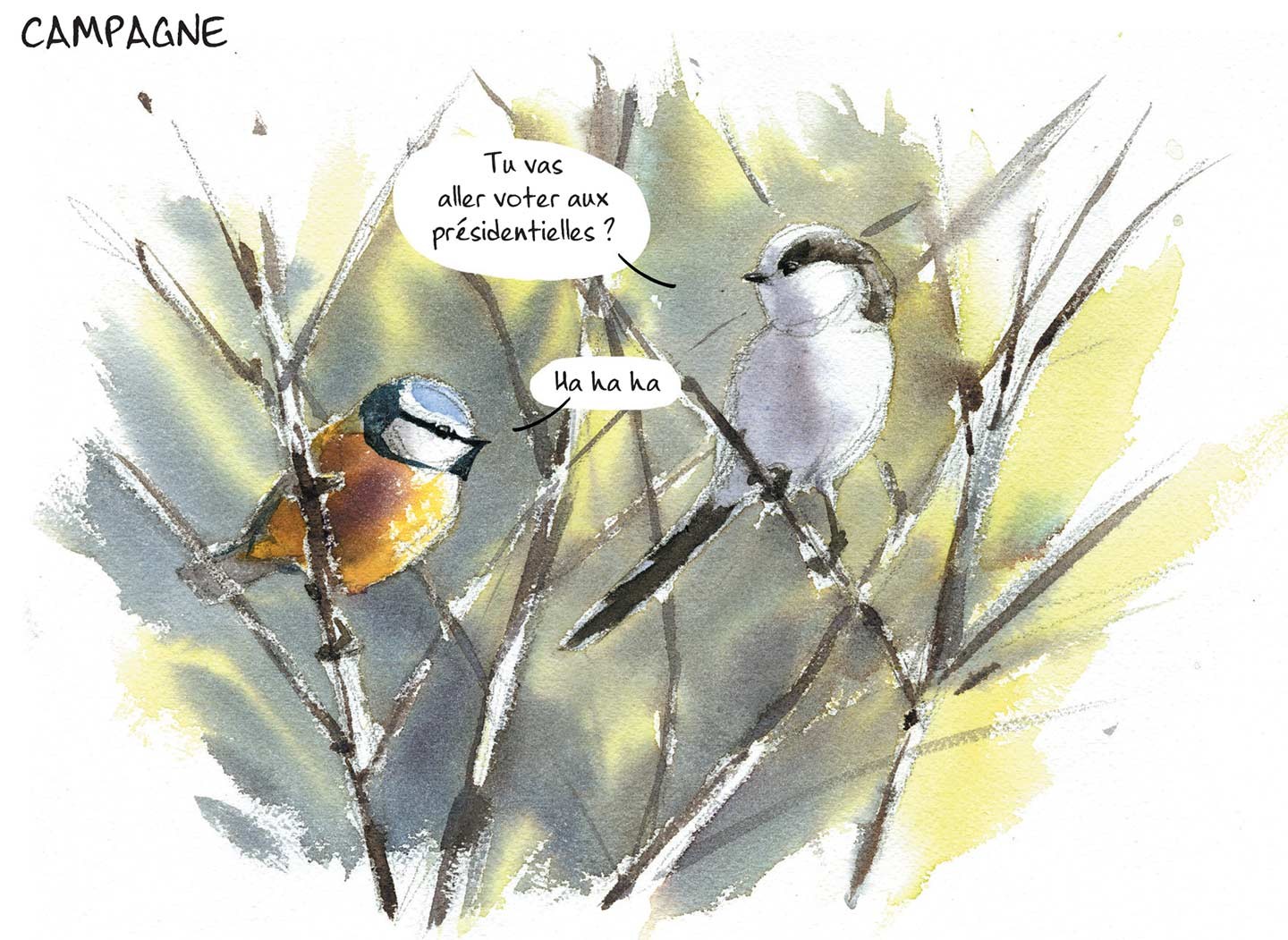

Vous êtes-vous déjà marré avec une mésange bleue ? Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie avait un sens avec Manuel Valls nu dans un fleuve indien ? Vous êtes-vous déjà questionné sur la cosmogonie occidentale moderne à la terrasse d’un café de Seine-et-Marne ? Si tant est que ces expériences vous tentent, c’est facile, lisez les bandes dessinées d’Alessandro Pignocchi, ancien chercheur en sciences cognitives et en philosophie de l’art.

Ses mésanges sont rebelles, autonomes et devraient se méfier de la loi anticasseurs – rapport à cet apéro mojitos à l’alcool à brûler qui a dégénéré (à cause des pinsons, certes, mais faudra le prouver). Manuel Valls et ses amis politiciens ayant adopté l’animisme, ils passent leur temps à parler tritons et muscardins, à remettre des bousiers sur leurs pattes, à se marier avec des papayes… Tandis qu’à Bois-le-Roi un anthropologue jivaros va de découverte en découverte et affine sa connaissance des rituels occidentaux : pêche à la ligne, petits verres de rosé, arbre à cartes de vœux totémique…

Les scènes sont tordantes, les dessins à l’aquarelle et le découpage sont impressionnants de maîtrise… mais est-ce que tout cela parle d’effondrement ? Eh bien oui, et pas seulement parce qu’on retrouve une mésange d’Alessandro Pignocchi sur la couverture d’Une autre fin du monde est possible (Le Seuil, 2018), le dernier essai coécrit par Pablo Servigne. Dans la postface de La cosmologie du futur, Alessandro Pignocchi écrit : « Nous sommes en train de vivre ce qu’on pourrait appeler un “effondrement cosmologique”, une transformation des structures fondamentales qui organisent notre rapport au monde. »

En jeu, la distinction occidentale entre nature et culture, la première totalement objetisée et mise à bonne distance de la seconde, spécifiquement humaine et ivre de sa propre foi dans le « progrès » et la « civilisation ». Sauf qu’aujourd’hui la dichotomie craque de toutes parts, vole en éclats : elle est inopérante quand la culture met en péril sa propre survie en détruisant les animaux et les plantes. Ou en provoquant le changement climatique.

S’inscrivant – ouvertement – dans les pas des travaux de l’anthropologue Philippe Descola, les bandes dessinées d’Alessandro Pignocchi ne sont pas gentiment absurdes, elles renversent les esprits.

À lundi (si on tient jusque-là).