François Vérove pourrait avoir été impliqué dans les meurtres non résolus de deux petites filles en 1987. La juge Nathalie Turquey enquête.

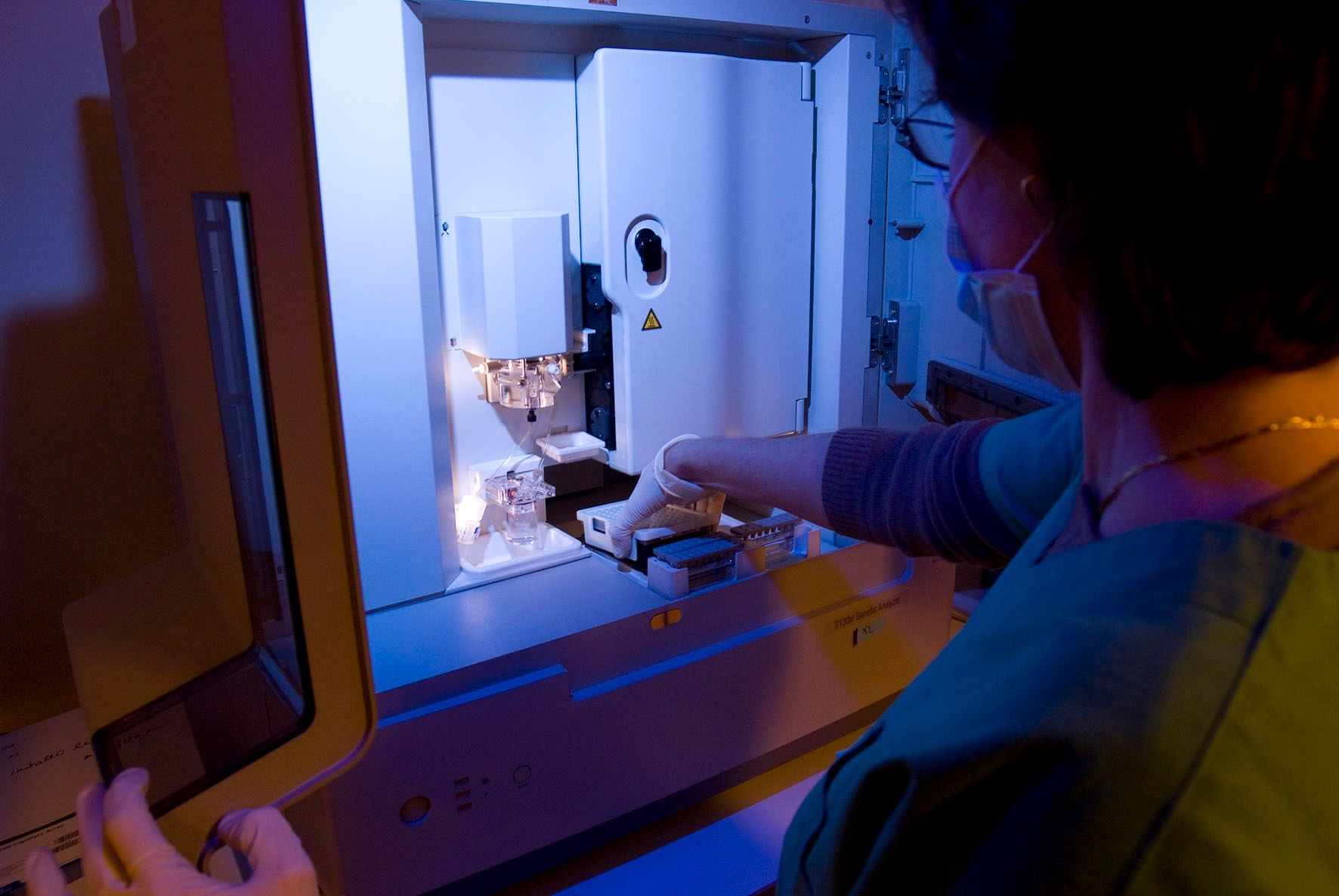

Photo Henrik Spohler/Liaf/Réa.

Photo Henrik Spohler/Liaf/Réa.

Son rôle dans la série.

Créé en 1998 sous le gouvernement de Lionel Jospin, le Fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) répondait à une lacune constatée dans l’affaire du tueur en série parisien Guy Georges, confondu après des comparaisons génétiques rudimentaires. D’abord limité aux condamnés dans les affaires sexuelles, le fichier a été étendu progressivement, notamment sous le mandat Sarkozy, à la plupart des autres infractions et surtout aux mis en cause, ainsi qu’aux personnes disparues, aux morts non identifiés, à leurs familles et aux traces inconnues relevées sur les scènes de crimes. Il regroupait en 2021 plus de six millions d’empreintes.

Le fichier est géré par la police et contrôlé par un comité présidé par un magistrat, ainsi que par la Cnil. Il est connecté avec la plupart des fichiers similaires des pays de l’Union européenne. Depuis l’origine, il fait l’objet de critiques quant à son usage potentiellement dangereux mais les biologistes soulignent que les empreintes génétiques ne peuvent être utilisées que pour identification.

Photo Henrik Spohler/Laif/Réa.

Photo Henrik Spohler/Laif/Réa.

Son rôle dans la série.

Le Fichier national des empreintes génétiques (Fnaeg) a été créé dans la foulée de l’affaire Guy Georges, « le tueur de l’Est parisien », par la loi du 17 juin 1998. Initialement destiné à centraliser les profils génétiques des criminels sexuels déjà condamnés, son champ d’application a été progressivement élargi. Y figurent désormais les caractéristiques ADN de délinquants condamnés mais aussi les personnes mises en cause au cours d’une enquête, ainsi que des traces non identifiées relevées sur des scènes d’infraction. En 2018, ce fichier abritait 2,9 millions de profils génétiques et 480 000 traces non-identifiées. À titre de comparaison, en 2018 toujours, 6,2 millions d’individus étaient recensés dans le Fichier automatisé des empreintes digitales (FAED).

François Vérove pourrait avoir été impliqué dans les meurtres non résolus de deux petites filles en 1987. La juge Nathalie Turquey enquête.

Grâce à une nouvelle expertise génétique, un suspect a été arrêté quinze ans après un meurtre. Un succès du pôle « cold cases » qui en appelle d’autres.

Le meurtre non-résolu d’une lycéenne en 1993 a été confié au pôle « cold cases ». Ce cas soulève la question des féminicides par auteur inconnu.

Introuvable depuis 2003, elle était inhumée dans un cimetière voisin. Une faute ahurissante enfin rectifiée par le pôle « cold cases ».

Après trente-six ans d’enquêtes ratées, les juges de Nanterre héritent de quatre crimes non résolus aux modes opératoires très proches.

Reportage à l’Office central pour la répression des violences aux personnes, qui veut bâtir une mémoire criminelle des « cold cases ».

Les tribunaux continuent à détruire les scellés dans les affaires de crimes irrésolus. Le pôle « cold cases » doit remédier à ce scandale.

La première mise en examen du pôle de Nanterre tente de rattraper les dysfonctionnements de la justice, notamment du fichage génétique.

Depuis trente-sept ans, la famille de Grégory Villemin mise sur les progrès de la forensique pour tenter d’obtenir des réponses.

En 2016, un cadavre non identifié est découvert dans le Jura. Les gendarmes vont partir du crâne pour établir un portrait-robot génétique.

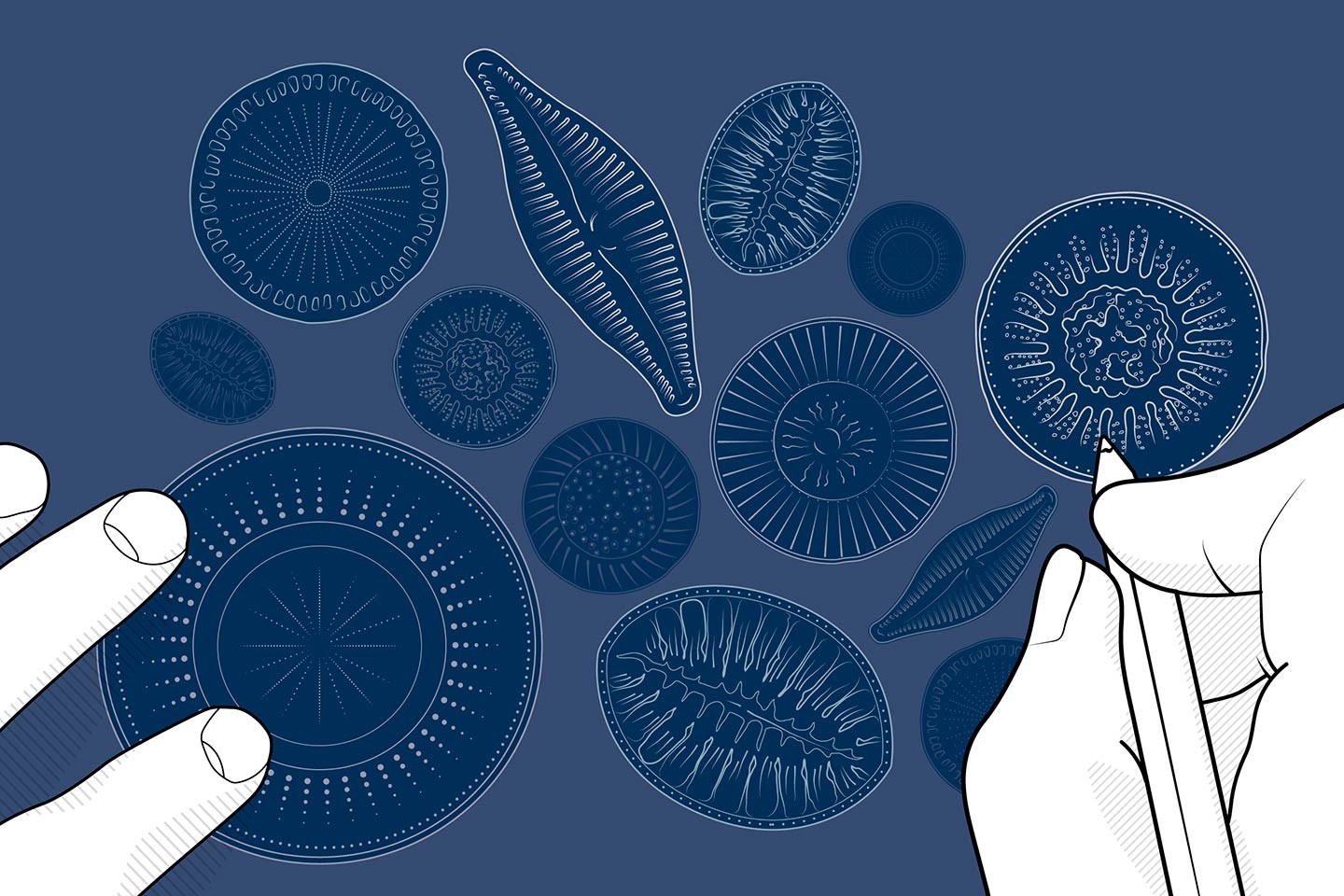

Les diatomées sont des auxiliaires de justice : retrouvées dans les organes d’un cadavre, ces plantes permettent d’attester une noyade.